問題が解決しないのは 「原因分析ができてないから」ではない!!

▶ 問題解決を阻む罠

今回のテーマである『問題解決』はビジネスにおいて重要視され、この力を

養うために研修や勉強会を実施している企業も数多くあります。書店では

問題解決に関する書籍がズラリと並び、ビジネス雑誌では度々特集が組まれています。

ただ、多くの方から重要なのは分かっているけど、そもそも「問題解決力は

身につくのか?」と質問をいただくことが非常に多いです。

結論から言うと、身につきます。

理由は単純ですが、私自身が身についたからです。

私はコンサルティング業界に入るまでは問題解決力がありませんでした。

しかし、コンサルティング業界では、お客様の問題解決をしていくことこそが仕事そのもの

であり、幸か不幸か力を養わなければいけないという状況下に立たされました。

十数年取組んできて、それなりの経験を積めば身につくことだと分かりました。

では、どのように身につけるのか順を追って説明していきます。

唐突で恐縮ですが、まずは質問です!

【質問】 知人から「体調が悪い」と言われました。

どんな言葉をかけますか?・・・・・・

よくある回答は以下のとおりです。

・寝不足か?

・熱はあるか?

・お腹は痛いのか?

・薬は飲んだか?

・昨日何食べたか?

・頭は痛いのか?

・どんな風に体調が悪いのか? ・・・・・ etc

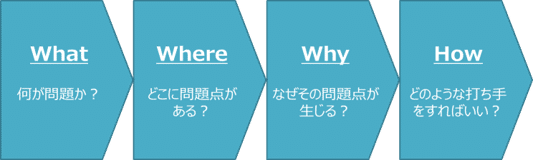

挙げればキリがないですが、このような回答を『問題解決の4つのステップ』に

当てはめると以下のようになります。

① What(何が問題か?)

→ ・熱はあるか? ・どんな風に体調が悪いのか?

② Where(どこに問題点があるのか?)

→ ・お腹は痛いのか? ・頭は痛いのか?

③ Why(なぜ、その問題点が生じるのか?)

→ ・寝不足か?昨日何食べたか?

④ How(どのような打ち手をするべきか?)

→ ・病院に行ったか? ・薬は飲んだか?

問題解決を前提とするのであれば、本来は①から順番に質問などで状況を確定していく

必要があります。

体調が悪いは問題は熱があるか?その後、頭は痛いのか?

などの問題点を探っていきます。

しかし、人間の脳はある問題を問われたときに反射的に頭の中で、

「Why思考(なぜそうなったのか?)」と「How思考(どうすればよいか)」を

考えてしまいます。すなわち、この例だと、「寝不足か?、昨日何食べたか?、

病院に行ったか?、薬は飲んだか?」という原因と打ち手です。

これは「問題解決の罠」と言われており、「人は答えがない状況への耐性が低いため、

すぐに結論を出して安心しようとしてしまう。その為、どうしよう?という問いが立つと、

原因や打ち手ばかりを考えてしまう。」という思考の癖です。

実はこの罠が問題解決を邪魔しています。

私はお客様から「売上が上がらない原因を教えてください」とか

「効率化できるアイデアや施策を教えてください」などとよく言われるんですが、

これはまさに「問題解決の罠」にハマってしまって、「Why思考(なぜそうなったの

か?)」・「How思考(どうすればよいか)」になってしまっています。

問題解決をしていく上ではまず、①②を考えていくことが必要です。

「正しく問題が発見できれば9割は解決できる」という名言を皆様も聞いたことが

あるかと思いますが、問題を発見したり特定するほうが難しく、そこさえできてしまえば、

解決策は容易に考えられます。

▶ 的外れになるのは問題点を見つけていないから

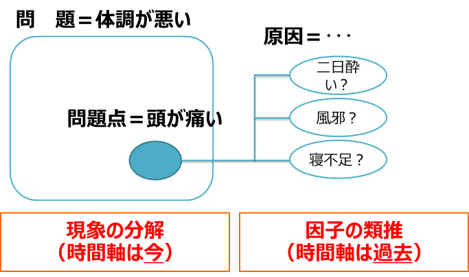

先程の話しで、問題→問題点→原因→打ち手と順番に考えていくことが大切なのは

ご理解いただいたと思いますが、今度はその違いと関係について解説していくので

下記の図をご覧ください。

「体調が悪い」という問題の場合には、問題点は「頭が痛い」とか「喉が痛い」など

となります。問題>問題点という関係です。

問題点がなぜ起こっているのかと紐づいていくものが原因となります。

問題・問題点は時間軸が今で原因は時間軸が過去のものでです。

流れや概念としてはシンプルで簡単に見えますが、問題点の特定に頭を悩ませます。

それは、今の例のように問題点が「頭が痛い」と一つだけで分かりやすければよいの

ですが、実際は問題点が複数あったりし、複雑に絡み合っていて分かりにくくなります。

あるスーパーで「集客が昨年の同月より減少している」ということで問題として

取り上げられていました。この場合の問題点は何だと思われますか?

・・・・・・・

・折込チラシの効果がない

・魅力ある商品が少ない

・目玉商品がない・・・etc

この類の回答は「問題解決の罠」にハマってます・・・皆様は大丈夫でしょうか!?

この場合、

「夕方のピークタイムの来客数が減少している」

「50代の来客数が減少している」

「新規来客数が減少している」などが考えられます。

回答を聞けばなるほどと簡単に見えるんですが、これがなかなか出てこないのです。

▶+-×÷で問題点を見つける

では、どのように問題点を特定すればよいか、その方法をご紹介致します。

問題点を特定するためには四則演算を使います。

下記の図をご覧ください。この例では問題を足し算で分解し、問題点を洗い出して

特定しています。

これは一例ですが、他には20代/30代/40代といった足し算による分解もあるでしょう

し、例のとおり掛け算によって分解して特定するというやり方もあります。

この場合は、足し算ではエリア2が問題点で、掛け算では一回あたりの購入量が問題点だ

と分かります。

割り算は作業効率や不良率、訪問率など、率が問題となった時に問題点を洗い出すために

用います。

また、引き算では利益=売上-費用などのような使い方をするのですが、どの場合に+-×÷

のどれを使うかはケースバイケースとなるので、使うことに慣れていく必要があります。

▶問題点を特定することで解決すべきことが分かる

最後に、なぜ問題点を特定する必要があるかについて解説致します。

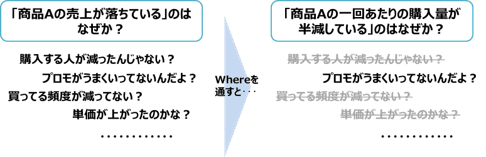

例えば、先程の例で、問題が「商品Aの売上が落ちている」を問題点を飛ばして、

原因は何か?を先に考えていくと、

「購入する人が減った」

「プロモーションがうまく行ってない」

「買っている頻度が減っている」

「単価が上がっている」など無数の原因が挙がります。

どれが解消すべき原因なのか困惑してしまうでしょう。

また、その原因に対して打ち手を沢山考えなくてはいけません。

たとえ、考えきって打ち手を全て実行したとしても、打ち手が乱発してしまい、

どの打ち手が効果があるのか見えにくくなってしまいます。

一方で、下記の図のように「商品Aの一回あたりの購入量が半減している」と問題点を

特定していると、原因を考える前にある程度的を絞れます。更には問題点を絞ることで、

精度の高い原因が見つけられ、効果的な打ち手が考えられるようになります。

現場でよく陥ってしまう「問題解決の罠(WHY思考/HOW思考)」を避けて、

今回ご紹介した4つのステップを順番に踏むことで、問題解決力が高まっていきます。

問題と問題点を特定することの重要性を念頭におき、WHY思考・HOW思考に

打ち勝ちましょう。